探偵:調査なら東京都品川区目黒駅前のG8探偵事務所へ

お気軽にお問合せ下さい

03-3280-7720

電話受付 | 10:00~18:00(土日-休日を除く) |

|---|

メールは24h受付しています

養育費

未成熟の子供の生活費を含む必要経費のことです。

養育費の問題と探偵の調査

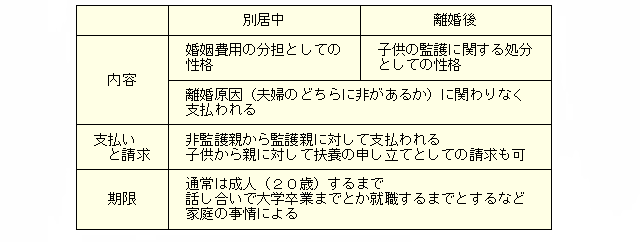

あくまでも養育費は子供の為のもので、基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを子供を養育しない親が支払う費用(非監護親から監護親に支払われる)です。

探偵事務所に養育費の問題で調査の相談に来られる方の内容としては、次のケースが多くなっています。(不払いの取り立て請求や減額の目的など)

- 元の配偶者(子供の一方の親)が、転居したり、転職してして連絡が取れない

- 元妻が再婚(養子縁組している場合は支払義務なしに)しているかもしれないので、新しい住所と生活状況を調べてほしい

- 元妻の生活状況を調べてほしい(収入が増えていれば減額請求の要件に)

養育費のポイント

金額の水準は父母の収入や生活程度により決められます。最低限度の生活を維持する費用ではありません。衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。また、通常認められる(養育費として)範囲の金額なら非課税です。

養育費の水準

親の生活程度によってその水準は異なります。

子どもは、(生活レベルが高い方の)親と同水準の生活を求めることができるとされており(生活保持義務 民法752条)、親の学歴、生活レベルが高ければ、養育費の額もそれと同じ水準を前提とした金額になります。

仮に両親が離婚したとしても養育費についての話合いが合意に達しない場合まとまらない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、夫婦関係調整-離婚の調停-の中で子どもの養育費について話合いをもできますし、別居中の子どもの養育費の支払いは婚姻費用の分担の調停の中で話合いができます。

<子供を扶養する義務は両親にある>

結婚していない、別居中である、離婚したということに関係なく、子どもを扶養する義務は両親にありますから、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。また養育費は子供から親に対して扶養の申し立てとして請求することも可能です。

養育費の支払い時期

一般的には、子どもが成人に達するまで支払う例が通常ですが、家庭の事情により、大学卒業までや就職するまでなどさまざまなケースがあります。

養育費と時効の問題

養育費は子供の権利ですので、「請求しうる地位」については時効はありませんので、一般に成人するまで(20歳)まであるいは大学卒業まで請求はできます。

但し、養育費の取り決めをしていない場合、過去の養育費分は、申立以前の養育費の支払いまで認めてくれるかどうかは見解が分かれているようですが、否定する判例も多いようです。

反対に、離婚に際して養育費についての協議が成立して養育費の請求権が具体化している場合(年払いや月払いの約束のケース-定期給付債権)には、相手方との私的な協議によるものならば、支払い側が時効の援用をすると、過去5年以前の養育費の支払請求権は順次時効消滅します。また、「期限の利益の喪失約款」があったかも問題となります。

なお、家庭裁判所の調停か審判による場合は、養育費支払請求権の時効は10年となっています。

養育費の変更

一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には変更ができます。双方の合意ができない場合は、養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。

養育費が支払われなかった場合

協議離婚の場合

内容を明確にする意味からも、文書にし公正証書にしておくことをお勧めします。仮に養育費について公正証書にしていない場合に、相手方に対して請求しても状況が改善しない場合には家庭裁判所に調停の申立てをして、養育費の支払いを求めることができます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されます。この場合には調停証書や審判証書が作成され、強制執行ができるようになります。

調停、審判、裁判による離婚の場合

・寄託制度-支払いと受け取りの仲介を家庭裁判所が行うもの

・履行勧告-法的に強制力はありませんが(この申し立ては無料)裁判所から勧告してもら

えます。

・履行命令-勧告があっても支払わない場合に、申し立てを行うと命令がなされます。

従わない場合は10万円以下の過料に

養育費の強制執行

命令があっても従わない場合には、強制執行をおこなう事ができます。相手が給与所得者(サラリーマンや公務員など)の場合は給与から直接支払ってもらうことも可能です。家庭裁判所の履行手続きより即効性があります。

<ポイント>

・申し立てすれば将来を通じて支払いをさせることが可能に

・差し押さえの範囲が給与の1/2までに(以前は1/4まで)

◆養育費等の特則(将来の分の差押え)について(平成16年4月1日からの制度)

差押えは、通常の場合,支払日が過ぎても支払われない分(未払分)についてのみ行うことができます。しかし、裁判所の調停や判決などで定めた養育費や婚姻費用の分担金など「夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利」で、定期的に支払時期が来るものについては、未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることができます。

また、将来分について差し押さえることができる財産は、義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で、その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものが該当し(民事執行法151条の2第1項)、原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます(通常は原則として4分の1に相当する部分まで)

相手が財産を隠している場合

離婚に際しては十分に財産調査をする必要があります。財産分与を請求できるのは、2年以内(離婚から)となっています。

調停では本人の協力がないと財産を把握することができませんので、せめて離婚を考えた時からでも財産状況には注意(固定資産税や株主総会や証券会社からの通知など)しておく必要があります。

また預金先などがわかっているが残高が不明な場合には、判決離婚の検討も、その場合には裁判所に調査嘱託の申し立てが可能になります。但し、まったく預金先も不明な場合には厳しいものになります(最低でも金融機関や店名を把握していることが前提となっています)、そのような場合には、探偵事務所や興信所などの調査会社を利用して預金先の把握(財産調査など)を行うことも選択肢のひとつです。